平成19年 1月〜3月

1月1日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日

1月11日 1月12日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日

1月22日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日

2月1日 2月2日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日

2月18日 2月19日 2月20日 2月22日 2月23日 2月26日 2月27日 2月28日

3月1日 3月2日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月11日 3月12日

3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月19日 3月22日 3月23日 3月24日 3月26日

3月29日

平成19年1月1日(月)

元旦

1月1日は「元旦」と呼ばれていますが、「旦」は「日の出・朝」の意味で、「元旦」は1月1日の朝をあらわすそうです。一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり、といわれるように何でも最初が肝心のようです。剣道の立合で言えば「初立ち」を大切にするように、居合道では「初発刀」における所作から手がけ、抜きつけが全てをあらわすように、ものごとの最初はとても大切なことのようです。今年も高い目標を持って、前向きに稽古を続けていきたいものです。(財)長崎県剣道連盟居合道部のホームページも2年目になりますが、今後ともよろしくお願いいたします。おかげさまでホームページ訪問者ももうすぐで1万人を迎えようとしております。何とも光栄なことです。これからも多くの情報を伝える手だてになることができるようにつとめていきたいと考えております。

平成19年1月4日(木)

- 石の日

- 昨日は長崎奉行所初稽古に出かけてきました。佐世保から2時間の道のりを朝、5時30分に自宅を出ていきました。おかげさまをもちまして、とても良い初稽古会になりました。長崎に7時30分頃に到着しましたが、ついたときに中島川にかかる眼鏡橋などの石橋群に朝日がさしこみ、とても良いお正月を迎えることができました。今日は1月4日、石(1,4)の日だそうです。お地蔵様、狛犬、墓石など、この日に願いをかけた石ものに触れると願いがかなうということです。

- 官公庁御用始め、金の鯱鉾の日、取引所大発会

平成19年1月5日(金)

- 囲碁の日

- 今日は囲碁(1,5)の日だそうです囲碁は中国で生まれたとする説が有力ですが、インドやチベットで生まれたとする説もあるそうです2000年の歴史があり,戦国国武将にとって囲碁は大切な教養でした。豊臣秀吉と徳川家康が対局をした碁盤が京都の大徳寺に残っています。

- 「文武不岐」居合道を志すものにとって居合道の技術だけでなく、東洋の伝統文化を新年を迎える良い 機会ですので,是非,身につけたいものですね。

-

- 新年宴 シンデレラの日 河岸初競り いちご世代の日 初水天宮

平成19年1月6日(土)

- 消防出初

居合道や剣道の道場でも初稽古や稽古始め式があるように私達の生活を守っている消防活動が今日から一斉に全国で出初め式が行われます。消防署はもちろんのこと、各地区の消防団や青年会などが日頃の訓練を披露する式があります。1659年1月4日に定火消が上野東照宮前で一年の働きを誓ったのが始まりだそうです。「火の用心!!」

- 六日年越し 色の日(1,6)ケーキの日ホリー・スリー・キングス・デー

平成19年1月7日(日)

- 七草の節句

- 昨日は少年剣道の稽古始めがありました。幼稚園児から中学生まで小雪が降る中竹刀を振りました。今年一年間の思いをそれぞれが持ちながら、2時間たっぷりと稽古をしました。稽古の後には「ぜんざい」と「きなこ団子」を保護者会の方々が作ってくれました。武道では季節感を感じながら稽古することはとても大切なことだと感じました。今日は「七草の節句」です。五節句のひとつです。

古来中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狗の日、3日を猪の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていました。そして、7日目を人の日として犯罪者に対する刑罰は行わなかったそうです。この日は7種類の野菜を入れ、食べる習慣がありました。これが日本に伝わって七草粥となったそうです。日本では平安時代から始められ、江戸時代より一般に定着しました。

- つめ切りの日千円札の日

平成19年1月8日(月)

- 成人の日

- 昨日は七草粥を食べました。七草粥は,一年の邪気と万病を取り払うことを念じた風習だそうです,古代中国から伝わる新春行事です。日本では室町時代からはじまりました。七草は,セリ,ナズナ,ゴギョウ,ハコベ,ホトケノザ,スズナ,スズシロ 昔は,七草粥で不足しがちな冬のビタミンを補い体調を整えたとの合理的な解釈もあるようです。今日は各地で新成人を祝うイベントが行われます。毎年、成人式のあり方について論議されます。成人を迎えた日本人の若者には本来の日本の伝統文化である羽織、袴を着たときぐらいは日本人として「凜」といた姿を見せてほしいものですね。ハッピーマンデー法の制定にともない、成人式は1月15日に行われていましたが、2000年(平成12年)より1月第2月曜日に行われることになりました。

- 左義長(どんと焼き・どんどん焼き) 平成スタートの日 ロックの日,エルヴィス・プレスリーの日 外国郵便の日

- 初薬師 薬師如来の初縁日 正月事納め 勝負事の日

平成19年1月9日(火)

- 風邪の日

年末からノロウイルスが流行しました。剣道の子ども達も何人も休むことが多く、大変でした。熱が出たり、嘔吐があったりすると満足に日頃の生活ですらできずらいものです。ノロウイルスだけでなく、「風邪は万病のもと」といわれるように風邪やインフルエンザにも同じことだと思います。健康には十分に留意したいものです。今日は「風邪の日」だそうです。1777年春場所から63連勝(4年間)の記録を樹立し、230回中、負けが11回という第4代横綱、谷風梶之介(たにかぜかじのすけ)が、1795年当時流行したインフルエンザにかかり、現役中にこの世を去ったことで、健康に留意してもらいたいと言う気持ちからできた記念日です。

- クイズの日,とんちの日

平成19年1月10日(水)

- 110番の日

- 昨日は○道会の稽古始めがありました。寒い中、2時間30分しっっかりと稽古をしました。稽古始めということもあって、稽古参加者も11名でした。稽古のなかで、師範の話の中に今年の目標は「静なる美しさを目指して、一年間稽古しましょう」と言われました。「静なる美しさ」難しい課題ですが、心にいつもおいて稽古しなければならないと実感しました。それに加えて私の今年の目標は「気剣体の一致」した稽古ができれば良いと考えています。居合道愛好家の方々も今年一年間は無事に稽古が続けられるように、健康に留意していきたいものですね。今日は110番(1,10)の日です。110番通報の大切さとその適切な利用をアピールする日です。これを機会に危機管理、安全について考える一日にしたいものですね。

- 明太子の日 初金比羅

平成19年1月11日(木)

- 鏡開き

- 一昨日は○○会の稽古始めがありました。寒い中、2時間30分しっっかりと稽古をしました。稽古始めということもあって、稽古参加者も11名でした。稽古のなかで、師範の話の中に今年の目標は「静なる美しさを目指して、一年間稽古しましょう」と言われました。「静なる美しさ」難しい課題ですが、心にいつもおいて稽古しなければならないと実感しました。それに加えて私の今年の目標は「気剣体の一致」した稽古ができれば良いと考えています。居合道愛好家の方々も今年一年間は無事に稽古が続けられるように、健康に留意していきたいものですね。今日は「鏡開き」です。正月に供えた鏡餅を小さく割り、お汁粉などにして食べる行事です。元々は武家社会の行事で、鎧や兜に供えた餅を雑煮などにして食べていたと言われています。そのために鏡餅は刃物で切ると切腹のようだと手や木槌で割り、開くようになったことから、鏡割りでなく、鏡開きといったそうです。

- 蔵開き 塩の日 厚生省発足記念日

平成19年1月12日(金)

- スキー記念日

- 昨日の鏡開きの時に「武家社会の行事で、鎧や兜に供えた餅を雑煮などにして食べていたと言われています。」と書きましたが、昨日の道場での稽古の時にその話を子ども達にしながら、私自身、最近、剣道防具の手入れはするけれども防具に対する感謝の気持ちを忘れがちだと感じました。また、居合道に使用している日本刀への感謝の気持ちが足りないように思えました。これを機会に身の回りのものに対する感謝の気持ちを考えたいと思っています。今日は「スキー記念日」です。1911年に新潟県高田の陸軍歩兵連隊においてオーストリアのレルヒ少佐が初めてスキー指導したそうです。今では年々盛んになり、スキーよりも手軽なスノーボードが主流になってきているようです。

- 桜島の日 パンの日

平成19年1月15日(月)

- 小正月

- 1月13日(土)、14日(日)の両日、長崎県東杵彼郡川棚町で全国選抜高校剣道大会長崎県予選がありました。両日ともに高校生の白熱した試合が展開されました。結果は全国選抜高校剣道大会で日本一になったこともある長崎県立島原高等学校が男女のアベック優勝を成し遂げました。おそらく、3月末に開催される全国大会でも好成績を残すと思われます。大会は、どの学校が勝っても全国で十分に上位の成績が残せるハイレベルの大会だったと思います。その島原高校男子の中には宮崎県延岡市で小学校の頃から居合道と剣道を稽古している1年生がレギュラーとして活躍しています。居合道のおかげで礼儀作法や所作も綺麗です。手の内も素晴らしく剣道としてのスピードも備えているとても優れた選手です。島原高校は進学校でもあります。「文武不岐」少年剣道の子ども達の手本になっていくように期待したいものです。今日は「小正月」です。7日までの松の内を「大正月」と呼び、15日を「小正月」といいます。松の内に忙しく働いた主婦をねぎらう意味で、この日を「女正月」という地方もあります。

- 上元(新暦) 半襟の日 警視庁創設記念日

- 成人の日(Coming of Age Day)

- 祝日法の改正により、平成12年からラッキーマンデーということで1月の第2月曜日に変更されました。

平成19年1月16日(火)

- 籔入り

- 山形県中山町剣道連盟居合道部のホームページの中に子供達の作った川柳が掲示されていましたので紹介します。

「一回戦それは ぼくの決勝戦」

「最後だと言われて続く かかり稽古」

「四時起きで試合はたったの三分間」

「先生のかかり稽古見てみたい」

「帰るのが こわいな今日の二本負け」

「剣道の腕前二段 腹三段」

「試合中 鬼に変わるお母さん」

「剣道に行く日に限ってあたま痛い」

「お父さん 素人のくせに生意気だ」

本当に納得するものばかりですね。私たち指導者も子ども達の声を心の耳で聞いていかなければならないと感じました。今日は「藪入り」です。昔、住み込みで働く人達が実家へ帰る日のことでした。その起源は藪深い里へ帰ることからだそうです。この日と7月16日だけ実家に帰ることが許されていました。

- 念仏の口開け 、禁酒の日、晴れの特異日

平成19年1月17日(水)

- 阪神淡路大震災記念日(防災とボランティアの日)

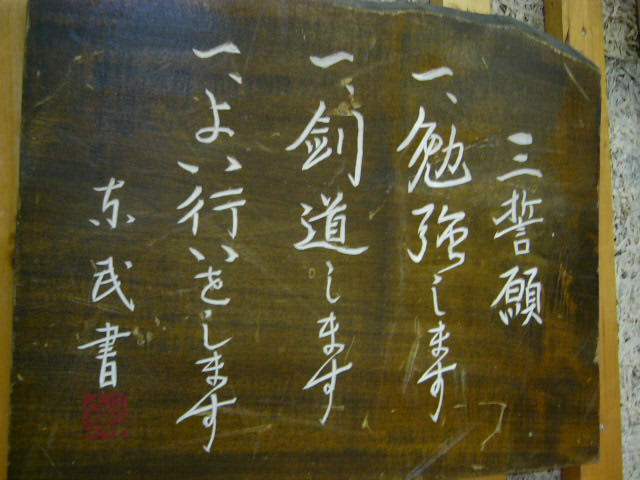

- 少年剣道の道場に道場訓というものが掲げられています。子ども達は礼式の時に必ず、大きな声で3回繰り返します。時には道場訓の意味も話をします。「勉強をします」「剣道をします」「よい行いをします」簡単なようですが、一つ一つがあたりまえなことで、とても難しいことだと思います。子ども達は幼稚園児から道場訓を呼称しながら、稽古に励んでいます。私たちも居合道の稽古の時に心構えをしっかりと持って臨みたいと思います。今日は「命の大切さ」「人の絆」を感じさせられた阪神淡路大震災から12年目の日です。1995年(平成7年)に兵庫県南部を中心にM7.2の地震が発生しました。死者約6300人、30万人以上の方が避難所で生活をしました。これをきっかけに国内でボランティア運動が活発になりました。1月15日〜21日までを「防災とボランティア週間」としています。

- 湾岸戦争開戦記念日 明治大学創立記念日 おむすびの日

平成19年1月18日(木)

- スコットが南極点に達した日

- 昨年の夏に全国道場連盟少年剣道大会に道場の子ども達が参加してきました。試合が終わった後に上野にある国立科学博物館に夏休みの自由研究も兼ねて行ってきました。その時に「南極展」があり、息子も南極の氷を触ったり、南極観測の歴史などに、じかにふれることができました。とても有意義な時間を過ごすことができました。今日は「スコットが南極点に達した日」です。1912年(大正元年)、初の南極点登頂をめざしたイギリスのスコット隊が南極点に達しました。しかしノルウェーのアムンゼン隊につぐ、2番手に終わりました。その後、スコット隊は帰還できず、南極大陸で全滅したそうです。

- 振袖火事の日 マージャンの日 都バス開業の日

平成19年1月19日(金)

- 家庭消火器点検の日

- 全国消防機器販売業協会が1991年(平成3年)に制定した。「119」にちなんだもの。消防庁が制定した「119番の日」が11/9であることから、この日を避け1/19とした。

- 平成19年1月22日(水)

- ジャズの日

- 居合道HPなのに最近は剣道の話ばかりで実に申し訳なく思っております。「剣居一体」という言葉もありますので、ご了承ください。ところで昨日は(財)長崎県剣道連盟主催、長崎県下女子選手権大会が長崎県立総合体育館メインアリーナで開催されました。女性だけの剣道大会ですが、小学生から一般までの女流剣士が一同に集まりました。小学生は団体戦3人対試合2分間、中学生は個人戦2分間、高校生個人戦4分間、一般個人戦3分間の中で女流剣士の熱い戦いが繰り広げられました。私の子どもが通っている道場からも4人の子ども達が参加しました。勝負にこだわりながら、しかも女性だけの大会を楽しんでいたようでした。特にママさんパワーは通常の大会では見ることのできないものだと肌で感じてきました。居合道もこのような居合道女流剣士大会などが開催されるようになると良いのですが・・・

- 今日は「ジャズの日」です。JAZZの「JA」が「January(1月)」の先頭2文字であり、「ZZ」が「22」に似ていることから制定されました。

- のど自慢の日 飛行船の日 聖ビンセンチウスの祝日 カレーの日

平成19年1月24日(水)

- 郵便制度施行記念日

- 昨日は居合道の稽古に佐世保から長崎まで2時間の道のりを出かけて行きました。稽古のはじめに師匠から今日は「柔らかく、しかも優雅に」を考えながら稽古しましょうという言葉がありました。柔らかく、気迫を持って、鋭い刀裁きをすることはとても難しいことですが、努力することで、高い目標の稽古が自分の身につくものと思われます。稽古は全日本剣道連盟制定居合の後に古流の中伝(立て膝)「颪」を重点的にやってみました。仮想の敵への攻めと間合いをいかに技の流れを考えながらやっていくことの難しさを感じながらの稽古になりました。春を迎えるまでの寒い期間ですが、しっかりと根をはる稽古を続けていきたいものです。今日は「郵便制度施行記念日」です。1871年(明治4年)に東京・京都・大阪間でそれまで飛脚便に頼っていた郵便業務を郵便制度として始めました。

宮崎賢太郎居合道教士八段「颪」

宮崎賢太郎居合道教士八段「颪」

- 法律扶助の日 初地蔵 金の日,ゴールドラッシュデー ボーイスカウト創立記念日 全国学校給食週間

平成19年1月25日(木)

- 日本最低気温の日

- 昨年の10月に北海道で開催された全日本居合道大会が終わった後に富良野や旭川に観光に行きました。大会当日も10月というのに初雪が降り、旭川の気温が何とー4℃だったことに大変に驚きました。山には初冠雪があったほどでした。お昼は旭川ラーメンで体を温めました。ちなみに長崎はその日は28℃でした。北海道の方々は、この寒い中でも居合道の稽古に励んでいることと思います。私達も負けずに稽古を続けていきたいと思っています。今日は「日本最低気温の日」です。1902年(明治35年)、北海道の旭川地方気象台で-41.0℃という日本の最低気温を記録したそうです。これはシベリアからの強い寒気の通過と放射冷却現象によるものと考えられています。記録は午前2時ごろのものと推定されています。想像を絶するほどの気温ですが、体験はしたくないものです。

- 今日は北原白秋が生まれた日です。白秋は福岡県柳川に生まれた。私も3年ほど前に白秋記念館に行きましたが、今でも詩人としての白秋が存在しているような街の雰囲気が残っています。白秋は、詩人や歌人としてよりも、「あめふり」「ペチカ」「揺籠のうた」などの童謡作家としてや、『まざあ・ぐうす』の訳者としての方が有名なのではないかと思います。

- 中華まんの日

- 寒い日には特に中華まんがおいしい事から、食べてあたたまってもらおうと日本の最低気温の日をあてました。

- ホットケーキの日

- 日本最低気温の日に因み、寒い日にはホットケーキを食べて暖まってもらおうと制定されました。

平成19年1月26日(金)

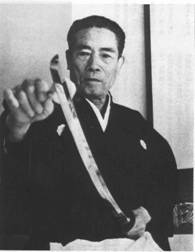

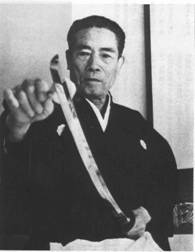

故 山本晴介範士九段の指導法

高知県土佐の無双直伝英信流山本晴介氏は根本的に師である大江正路の指導法があると言われています。山本晴介の業は大江正路そのままだといわれるほどであったそうです。山本晴介氏は中学校の剣道教師時代には,授業に入ると教え方のうまさが光り,勘どころを的確に表現し,比喩がうまく,それぞれの生徒のよいところを誉め,次にこうすればもっといいという指導法で相手の心を掴んだという。居合道の指導においてもその日教える分だけ抜いてみせるとあとはやらせて,たまにポイントを指示したそうです。そして最後にかならず誉めた。初心者のうちはなにもかもうまくいかないと思っているのに「今日はよかった」と山本晴介氏がいうので,「先生,どこが良かったですか?」と疑いながら聞いてみると「全体的に良かった」と言いい、サラリと言われ、弟子は気持ちよく帰れたといわれています。ほめるが,ほめっぱなしでない。他の人のいないとき,その人の業の欠点,直すべきことをわかりやすく説いて聞かせてもいたそうです。

年齢や居合道修行の段階に合わせ,弟子の個性や特徴にも気を配っていたといいます。「居合はスーピン,スーと抜いてピンと切る。これを覚えよ」と初心者や子どもにわかるように教え、高段者には「手で切るな腰で切れ,腰で切るな心で切れ」とか「書物では覚えられない,体で覚えよ」繰り返しの稽古を奨励したそうです。

無双直伝英信流 範士九段 山本 晴介

無双直伝英信流 範士九段 山本 晴介

文化財防火デー

今日は1949年(昭和24年)、法隆寺の金堂から出火しました。貴重な壁画などを焼失しました。文化財を火から守る日として制定されました。

- 帝銀事件の日 有料駐車場の日,パーキングメーターの日

平成19年1月27日(土)

- 国旗制定記念日

- 「日の丸」「君が代」の問題が今でも教育現場では議論がされている。各種の剣道大会で「君が代」を歌う子ども達や保護者をほとんど見かけることがない。しかし、居合道の大会では大きな声で歌う高段者の先生方につられて会場中に「君が代」が聞こえる。1870年(明治3年)に、太政官布告の商船規則により、日の丸のデザインと規格が示されたそうです。日本の国旗「日の丸」は世界に誇れる国旗であることには間違いありません。愛国心をたかめ、美しい日本を目指したいものです。

- ハワイ移民出発の日 求婚の日

平成19年1月28日(日)

- コピーライターの日

- コピーライターという言葉を聞くことが多くなりました。1956(昭和31)年に「万国著作権条約」が公布され、著作物にCopyright(著作権)の頭文字Cを丸で囲んだ記号を附記することが定めらました。

- ダンスパーティーの日、衣類乾燥機の日

- 宇宙からの警告の日

- 1986(昭和61)年にアメリカのスペースシャトル・チャレンジャーが打ち上げられ、発射74秒後に爆発し、乗組員7人全員が死亡しました。

平成19年1月29日(月)

- タウン情報の日

- 私が住んでいる佐世保にはタウン情報誌「タッチ」「ライフ佐世保」が週刊で無料配布されています。直接に各家庭に配布されたり、コンビニエンスストアーやスーパーなどに置いてありますが、内容も充実しています。「ライフ佐世保」は25年ほどになっており、佐世保市民にとってはなくてはならないものの一つになっています。今日は「タウン情報の日」です。

1973(昭和48)年、日本初の地域情報誌『ながの情報』が発行されました。

- 世界救らいの日南極昭和基地設営記念日

平成19年1月30日(火)

- 3分間電話の日

- 私が小学校の頃に家に電話がきました。それまでは近くの駄菓子屋でピンクの公衆電話を借り、酒屋や八百屋に電話で注文をしました。黒くて大きな電話が光り輝いていました。最初は共同電話という仕組みでした。番号はそれぞれ違っていましたが、近所の10件ほどでどこかの家が電話をしていると使用できない電話でした。しかし、今まで連絡を取りづらかった遠くの親戚とも手軽く話すことができるようになりました。長電話をしないようにクッキングタイマーのようなゼンマイ仕掛けのタイマーが電電公社から各家庭に配布されました。電話には大きな流れがあります。電電公社がNTTとなり、携帯電話が主流になって、街から公衆電話が次々になくなってきています。今日は1970年(昭和45年)に公衆電話の市内通話料金が3分10円になった日です。最近は一斉を風靡したテレホンカードもめっきりと見ないようになりました。電話は身近に時代の流れを感じさせていますね。

平成19年1月31日(水)

- 京都市電開業記念日

昨年、チンチン電車の日に書きましたが、長崎市をの路面電車は今でも健在です。長崎市の市街地を市民の大事な足として活躍しています。今でも何処まで乗っても100円というのはとても魅力的です。修学旅行の生徒も自主研修で安心して利用しています。大人も子ども達も安心して利用できる本来の公共交通機関だと思います。1903(明治36)年、東京電車鉄道の路面電車が新橋〜品川で営業を開始し、東京で初めて路面電車(チンチン電車)が走りました。1895年(明治28年)のこの日、日本初の路面電車となる京都電気鉄道が京都駅前-伏見間で開通した。通称は「チンチン電車」。

- 晦日正月,晦日節 生命保険の日

平成19年2月 1日(木)

- 省資源・省エネルギー月間

- 今年は暖冬と言われながらも冬はとても寒いですね。東京では初雪が観測されずに今週にも雪が降らないと観測史上の記録更新だそうです。今日は長崎県では公立高校の推薦入試です。スポーツなどで優れた選手(特別推薦)や学習面や奉仕活動など地道にやってきた子ども達が中学校から推薦されて受験をします。都会の学校と違い、私立高校が少ない地方の高校では公立高校に合格することは将来の進路選択にとって、とても大切な面があります。今日は長崎、佐世保は朝から小雪混じりの冷たい雨が降っています。朝から受験生が寒そうにバス停に立っていました。「中学生・・寒さに負けずにがんばれ!!」2月は暖房など家庭のエネルギー消費がピークになる時期のため、省資源省エネルギー対策推進会議にて決定され、1977年(昭和52年)からキャンペーンを展開しています。

- 二月礼者 重ね正月,一夜正月、テレビ放送記念日、ニオイの日、生活習慣病予防週間

平成19年2月 2日(金)

夫婦の日

今日の佐世保は朝から雪が降っています。市街地でもうっすらと雪が積もっています。山間部から降りてくる車には雪が積もっていました。車もノロノロ運転が続いています。東北、北陸、北海道の方々違い、私達、九州人は台風に強く、雪に極端に弱いと言うことがこんな日に証明されています。早く春がこないかなあ!!

今日は夫婦の日です。「ふうふ 2、2」の語呂合せです。11月22日は「いいふうふ」の日です。夫婦がお互いの気持ちを大切にする一日にしたいものですね。

頭痛の日 交番設置記念日 バスガールの日

平成19年2月 6日(火)

抹茶の日

茶道では釜をかけて湯をわかす道具「風炉」から「ふろ 2,6」の語呂合せ。最近は自動販売機でもいろいろなお茶が売られています。日本で初めてお茶が伝わったのは長崎県平戸市です。お茶の栽培も日本で最初に行われました。平戸には肥前松浦藩の鎮信流という茶道の流派が伝わっており、今でも盛んに茶会などが行われています。「茶道は文武両道のうちの風流なり、さるによって柔弱を嫌い、強く美しきをよしとす。心の修業はこの外にあらじ、昨日の非を知り今日は悟るべきなり」と説いた鎮信公です。精神的に強くなければならない武人が、平常心を保ち、強く美しく生きる心を茶道によって養おうとしたようです。

海苔の日

1967年(昭和42年)に、全国海苔貝類漁業協同組合連合会が制定した日で、海苔の需要拡大を目指したPRデー。701年の(大宝元年)制定の大宝律令で、海苔が年貢のひとつに指定されたことに基づき、翌年の律令施行日が2月6日だったため、この日になったといいます。

平成19年2月 7日(水)

- 長野の日(オリンピックメモリアルデー)

- 昨年の冬季オリンピックはイタリアのトリノ市で開催されました。フィギュアスケートでは、待ちに待ったに金メダルが出ました。本当に素晴らしく、朝から通勤する時間も忘れ、テレビを見ていました。本当に美しかった。居合道も技だけでなく、人を魅了する演武をしなければとつくづく感じながら応援していました。本女子シングルのフリープログラム(FP)が行われ、ショートプログラム(SP)で3位につけていた荒川静香さんがFPで125.32点をマーク。合計191.34点として、金メダルに輝いた瞬間でした。アルベールビル五輪の伊藤みどりさんの銀メダル以来でした。今日は1998年(平成10年)に長野冬季オリンピックの開会式が行われた日です。長野市・南長野運動公園で行われました。9年前の1998年(平成10年)には長野冬季オリンピックが行われました。当時、仕事で長野県白馬に行く機会がありました。ちょうどジャンプ競技団体が金メダルをとった瞬間に白馬の旅館に到着をして、興奮したことが昨日のことのように感じられます。

- 北方領土の日 福井県ふるさとの日

平成19年2月 8日(木)

針供養

最近はめっきり針を使う機会が少なくなったように思います。100円均一の店ではいろいろなソーイングセットなどが売られています。私も居合道の大会前には稽古着にゼッケンを縫いつけますが、いつも心を込めて試合や演武のことを思いながら、自分で縫いつけます。また、襟や中着(下着)なども縫いつけることもあります。今日は縫い針に感謝をしたいものです。針供養は縫い針を休め、折れた針を供養する日として、古くから行われている行事です。豆腐やコンニャクに古い針を刺して川や海に流したり、折れた針を紙に包み、神社に納めたりしています。

〒(郵便)マークの日

「〒」の郵便局のマークは1887年(明治20年)に逓信(ていしん)省「テイ」に合わせて図案化した「〒」印に決定したものが郵政省となったいまでも使用されているそうです。前小泉内閣の総論は「郵政民営化」でした。日本中が揺れるほどの内容でした。居合道同様に長い歴史を大切にして欲しいものです。最近はもっぱら筆をとらずに電子メールが増えていますが、今日は久しぶりに知人に手紙を書いてみようと思います。

事始め

平成19年2月 9日(金)

今日は朝から小雨が降っています。私の娘は中学校の耐寒歩行に朝から出かけました。佐世保市役所から西海橋までの28kmを全校生徒で歩くそうです。例年と違い、小雨は降っていますが、寒くないだけ歩きやすいかもしれません。長距離を歩くことで友情と学習面が活かされると思います。今日は語呂合わせがたくさんのある日です。風の日 (吹く)、肉の日(にく)ふくの日(魚のフグ)服の日(ふく)福の日(ふく)どれも縁起の良い日ばかりです。風が吹くと言えば、この時期は「春一番」といわれます。立春を過ぎた2月中旬から下旬ごろに最初に吹く暖かい南よりの強い風をいいます。石川県能登,三重県志摩,長崎県壱岐の漁師たちの間では春を呼ぶ嵐として使われていた風の名前といわれ「春一」とも呼ばれているそうです。

今、世界的に有名になりつつあるフランスの歌手に「フグ」という人がいます。「フグ」には毒があるとういうことで、毒を持つグループ「FUBU」(ふぐ)という名前で活動しているそうです。「ふぐ」はフランスでも「フグ」と呼ばれているそうですが、フグの肝に毒があるということはほとんどのフランス人は知らないそうです。

今、世界的に有名になりつつあるフランスの歌手に「フグ」という人がいます。「フグ」には毒があるとういうことで、毒を持つグループ「FUBU」(ふぐ)という名前で活動しているそうです。「ふぐ」はフランスでも「フグ」と呼ばれているそうですが、フグの肝に毒があるということはほとんどのフランス人は知らないそうです。

漫画の日

今日は漫画家・手塚治虫の命日です、「鉄腕アトム」や「ブラックジャック」など名作はいまでも子ども達だけでなく世界中の人々に愛されています。

平成19年2月13日(火)

苗字布告記念日

パソコンや携帯などが発達していない頃はラジオ局やテレビ局へ葉書や手紙に書いて「ペンネーム」での投稿が主流でした。その後、「ラジオネーム」と呼んだり、電話が発達して、ファックスが家庭に入ってくると「ファックスネーム」などと呼びました。最近ではパソコンや携帯によって電子メールが発達し、「インターネットネーム」という言葉をよく耳にします。私達も「雅号」ならぬ「居合ネーム(居合雅号)」を名乗り、稽古に精進すれば少しは上達するかもしれませんね!!今日は苗字布告記念日です。今では氏名「○○ ▲▲」が当たり前のように使っていますが、「○○」にあたる苗字は1875年(明治8年)に明治政府の「平民苗字必称義務令」という太政官布告により国民はすべて姓を名乗ることが義務づけられました。

地方公務員法施行記念日、銀行強盗の日、リンカーン誕生日

平成19年2月14日(水)

聖バレンタインデー

いつの間にかチョコレートを贈る日になってしまっています。日本中これほどに商業ベースにのってしまった行事はないのでは?何が日本人の心を奪ったのでしょう。それは女性から男性に向かって恋を打ち明けてもよい日としてしまったことでしょう。日本では女性が愛の印にチョコレートを贈る。この習慣は1958年(昭和33年)にメリーチョコレートが東京・新宿の伊勢丹で販売促進を目指してキャンペーンを展開したのが始まりだそうです。ヨーロッパでは、愛の日としてケーキや花などを贈り合うそうです。

もともとは司教バレンタインが,西暦270年にローマ皇帝クラウジウスによって,信仰迫害で投獄され,殉教した日です。これにギリシャ神話のロマンスが重なり,欧米では女性から男性に贈り物をしたり,プロポーズしても良いとされているそうです。

チョコレートの日,ネクタイの日, 煮干の日 (にぼし 2,10,4)

平成19年2月15日(木)

吉田兼好忌

『徒然なるままに、日暮らし硯に向かいて、心に映りゆく由無し事をそこはかとなく書きつくれば、怪しうこそ物狂おしけれ』誰もが必死に覚えたこのフレーズ。中学、高校の古典の授業を思い出します。、彼を平安時代の人と思っている人が時々いますが、鎌倉末期から室町時代初頭にかけての人です。弘安6年(1283年)。に生まれました。兼好は歌人、随筆家として活躍しました。1350年(正平5年)年の2月15日が忌日です。

涅槃会 (ねはんえ)

釈迦三大法会のひとつ。釈迦の入滅した日。宗派により供養の仕方は違うが、民間では炒り豆やあられ、団子を作って寺に詣でる。

春一番名付けの日

はじめて「春一番」という言葉が使われるようになったことを記念する日。暖かい南からの強風が、春を呼ぶかのように吹くもので、気象庁が毎年発表する。

平成19年2月16日(金)

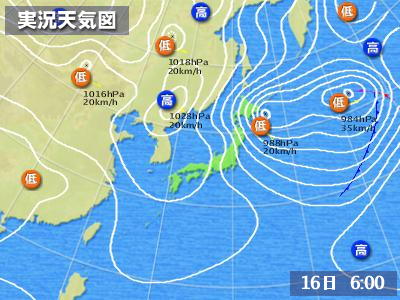

天気図記念日

気象衛星「ひまわり」が日本のはるかなる上空より,私たちの日本を見守ってから、飛躍的に天気状況の把握ができるようになりました。現在では気象衛星も世代が変わり、私たちが考えている以上に進歩しています。私たちにとって気象情報はなくてはならない存在になっています。1883年(明治16年)、ドイツ人の気象学者エリヴィン・クニッピングの指導のもと、7色刷りの日本初の天気図が作成されました。天気図は1日1回発行されることになり、8月23日からは新橋と横浜の停車場に掲示されました。

マージャンの日

西行忌 『新古今和歌集』などで知られる平安時代の旅の歌人、西行の命日。

平成19年2月18日(日)

エアメールの日

3年ほど前にイタリア居合道講習会に行ったときに,絵葉書をミラノ,フィレンツェ,ボローニャから日本に出しました。1枚約100円で出すことができました。切手は日本と同じで郵便局の他に雑貨店でも売っていました。日本語で住所を書いて最後に「GIAPONE」と書いて、日本まで航空便で運んでくれました。帰国して子ども達が喜んでくれたのがとても印象的でした。エアーメールの日は1911年(明治44年)にインドのアラハバードで開かれていた博覧会会場から、8キロ離れたナイニジャンクション駅まで6000通の手紙が初めて飛行機によって運ばれそうです。

嫌煙運動の日 大統領の日

平成19年2月19日(月)

雨水(うすい)

梅の花も咲き始めました。白梅、紅梅などが、春を呼んでいるように感じます。二十四節気の一つ「雪散じて水と為る也」とある雪が雨に変わるということだそうです。雪や氷が溶けて水となるという意味から雨水とよばれています。この時期は草木の発芽,芽の膨らみがみられる頃です。

地をおほふ靄に雨水の日の夕べ 井沢 正江

万国郵便連合加盟記念日 プロレスの日

平成19年2月20日(火)

旅券の日

最近は海外旅行に行く機会が増えています。居合道でもヨーロッパをはじめ、世界各国に剣道連盟があります。国際剣道連盟(IKF)は1970年に設立され,設立当初は17か国と地域が加盟していました。現在では44か国と地域を代表する団体が加盟しています。また,剣道だけでなく居合道・杖道も同じ団体の中に含まれ,それぞれ国際的普及振興をはかっています。

旅券の日は外務省が1998(平成10)年に制定されました。1878(明治11)年、「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定され、「旅券」という用語が日本の法令上初めて使用されました。

それまでは、「御印章」「海外行免状」と呼ばれていました。

普通選挙の日 歌舞伎の日、アレルギーの日、ワシントン誕生日( アメリカ合衆国初代大統領)

平成19年2月22日(水)

猫の日

昨日の『吾輩は猫である』の夏目漱石の日に引き続き、猫シリーズです。今日は2月22日を猫の鳴き声「ニャン・ニャン・ニャン」ともじって決められた日です。猫の日制定委員会が1987年(昭和62年)に制定しました。猫の種類は短毛種にはオリエンタル・ショートヘアー、ロシアン・ブルー、デボン・レックス、長毛種にはチンチラ、ペルシャ、ヒマラヤン、日本猫、ジャパニーズ・ボブテイル、三毛猫などペットの中でも多くの種類があります。漫画「サザエさん」では「タマ」など愛着もある名前をつけているほどです。

太子会

622(推古天皇30)年、聖徳太子が斑鳩宮で薨去しました。

世界友情の日 、食器洗い乾燥機の日

平成19年2月23日(金)

富士山の日

世界遺産に登録はしてもなかなか認定がされませんが、日本人にとっては日本の象徴です。日本各地に「○○富士」という名のつく山があります。私の家の前にも「佐世保富士」と呼ばれている「愛宕山」があります。今日から春を呼ぶ「愛宕まつり」も開催されます。春ももうすぐです。「ふじさん 2 2 3」「富士山」。この時期は富士山がよく望めることが日付の理由にもなっています。娘の中学校の修学旅行が昨年から「精神力」と「忍耐」と「日本一」を目指して、富士登山だそうです。中学生で富士登山はつらそうですが、頂上にたどり着いたときにはきっと感動と達成感が出てくると思います。

皇太子誕生日、ロータリー設立記念日、ふろしきの日 、税理士記念日

平成19年2月26日(月)

咸臨丸の日

江戸幕府がオランダに注文して、1857(安政4)年に咸臨丸が建造されました。96人乗り、100馬力の補助エンジン、3本マスト。復元した物が佐世保のハウステンボスにあります。「咸臨」には、「君臣はお互いに親しみ厚く、情けあまねし」という意味があるそうです。日本人による史上初の太平洋横断を成し遂げた咸臨丸は、床屋から槍持まで総勢96人もの人々が乗り込んでいました。

勝海舟は日本人で初めて太平洋を横断したといわれています。当時、日本の将来の希望を乗せた旅はどのようなものだったのでしょう。責任者は木村喜毅、艦長は勝海舟でした。 福沢諭吉も乗船していました。1860年、幕府が派遣した使節団が、咸臨丸による太平洋横断航海を終えてサンフランシスコに到着した日です。

2.26事件の日、脱出の日 パナマ運河開通記念日 血液銀行開業記念日

平成19年2月27日(水)

新選組の日

私は個人的に「新選組」といえば近藤勇が好きですね。近藤勇は26歳の時に天然理心流四代目を襲名して、理心流宗家を継いだそうです。1863年2月、28歳の時に試衛館一党で浪士隊に応募して、京に上り、会津藩の元で新選組を結成。局長を勤めました。「新撰組」は土方歳三、沖田総司など現代でも名前を誰でもしっているという大スターですね。「新撰組」は1862(文久2)年、となる「壬生浪士組」が結成されました。壬生浪士組の目的は尊皇攘夷だと言い出し、浪士組は空中分解してしまいました。まもなく幕府の帰還命令を受けて209名は江戸に戻りましたが、近藤勇・芹沢鴨・土方歳三ら24名はそのまま京都に残留し、8月に「新選組」と改称しました。

平成19年2月28日(火)

ビスケットの日

「ポケットをたたくとビスケットが2つ・・・・」と小さい頃に知らず知らずに口ずさんでいました。ビスケットの語源はラテン語で「二度焼いたパン」の意味があるそうです。「二度焼く 2、2、8」という語呂あわせもあります。1855年(幕末の安政2年)のこの日に水戸藩士の医師、柴田方庵による書簡に、、ビスケットの製法が書かれていたことにちなんだものです。

バカヤローの日

1953年(昭和28年)に当時の吉田茂首相が衆議院予算委員会の席で西村栄一議員の質問に対して「バカヤロー」と発言した日です。

織部の日(織部流茶道の祖、古田織部)・千利休の1591(天正19)年の忌日。

平成19年3月 1日(木)

ビキニ・デー

高校生の時に平和教育でビキニ環礁「第五福竜丸」を聞きました。長崎、広島原爆投下と同じで私たちが忘れてはならない出来事だと思います。未だに核兵器がなくなっていないことに被爆県民、日本国民として憤りを感じます。いつになったら核兵器がなくなる時代がくるのでしょう。1954年(昭和29年)のこの日、太平洋ビキニ環礁付近で操業していたマグロ漁船「第五福竜丸」がアメリカの水爆実験で被爆をしました。

労働組合法施行記念日

1946(昭和21)年、労働者の地位向上を図る為の法律「労働組合法」が施行されました。

防災用品点検の日、豚の日 、マーチの日

平成19年3月 2日(金)

ミニの日

ミニと言えば工業用語では「ミニマム」です。橋や構造物にかかる荷重がどの程度であればよいか安全基準の計算に使う言葉です。他にも「ミニチュア」など模型のこともあらわします。私は10年ほど前に製本に凝った頃がありました。最初は破れたり、痛んでしまった本を修復していましたが、少しずつ技術が向上してくると、自分なりに本を作ってみたいと思うようになりました。製本の手順を本格的に学ぶ講習会に参加したり、自分なりに研究していく中で、「豆本製本」に取り組み、楽しく作業をしていきました。「徒然草」や「枕草子」などをミニチュアで作る技術は楽しく、また、大変勉強になりました。今日はミニの日です。小さいもの、ミニチュアものを愛そうという日。(ミニ 3、2)の語呂合わせからでたものです。

- 平成19年3月 5日(月)

- スチュワーデスの日

- 出張や各種の試合で関東、関西に出かける時には、ほとんど飛行機を利用しています。最近ではサービスも昔と違い、行き過ぎた接客がなくなり、ホッとしている部分もあります。以前にはテレビドラマで「アテンションプリーズ」というのがあり、熱心に見ていた覚えがあります。1931(昭和6)年に東京航空輸送が実施した日本初のスチュワーデス採用試験がありました。当時は「バスガール」ならぬ、「エアガール」という呼び名で募集されたそうです。140人の応募に対し、合格者は3人でした。

- ミスコンの日

- 1908(明治41)年、時事新報社が全国から「良家の淑女」を対象に写真を募集し、その審査結果を公表しました。これが日本初のミスコンテストとなったそうです。

平成19年3月 7日(水)

消防記念日

職場の近くを毎日のように救急車と消防自動車がサイレンを鳴らしながら走っていきます。火事はすべてのものを奪ってしまうものです。火の元には細心の注意をしたいものですね。剣道や居合道の愛好家にも消防士の方がたくさんおられますが、私達の生活を毎日、守ってくれて本当にありがとうございます。1948年(昭和23年)のこの日、消防組織法が施行されました。この法律が施行されるまでは、消防は警察の所管となっていました。この日から消防全体の所管は消防庁が開庁して行うようになりました。

未成年者喫煙禁止法制定の日

1900年(明治33年)のこの日、未成年者喫煙禁止法が制定されました。

警察制度改正記念日

平成19年3月 8日(木)

ミツバチの日

昨日、気象庁から桜の開花予想が発表されました。暖冬のため、全国的に例年より10日〜14日早く桜が咲くそうです。一般企業では新入社員のはじめての仕事が「花見の場所とり」だそうですが、今年は送別会に花見になりそうですね。佐世保剣道協会に清水先生(剣道教士七段)という職業が養蜂業をされている方がおられます。住んでいるところは佐世保市でも温暖な場所で菜の花などを栽培して、蜂を飼っています。とにかく「清水養蜂」の蜂蜜は本当に美味しいのです。パンにつけてもそのままでも本当に体に良く効くといった感じです。ミツバチの寿命は40日、その半分の20日は巣の中で暮らすそうです。残り20日ではちみつの採取を行なうそうです。蜜や花粉を採取する場合の行動範囲は、巣箱を中心に約3キロ以内の範囲で、1回の飛行時間は約30分〜40分位です。花と花をめぐって蜜を採取し、お腹の中が蜜でいっぱいになると巣に戻り、この採蜜を1日約15回繰り返します。「みつばち 3,8」。8月3日は「はちみつの日」です。

神のホアンの祝日、サーバーの日『カット』の日 (さんぱつ)

みやげの日 (みやげ 3,8)国際女性デー

平成19年3月 9日(金)

バービー人形誕生日

先日、ラジオ放送にて日本の「リカちゃん人形」がアメリカに向けて本格的に発売されるそうです。そのことに向けて、テレビでも人気番組のスペシャル人形などを作って宣伝をしているようです。私の小学生の頃はメキシコオリンピックで釜本(カマモト)ひきいる日本代表が銅メダルを獲得しました。野球は王、長島、江夏が活躍をしていた頃でした。男の子は学校が終わるとサッカーをして、ソフトボールをして、真っ暗になるまで外で体を動かし、そして剣道の稽古も一生懸命やっていました。女の子は家の手伝いやセルロイド製の人形遊びをやっていました。そこに衝撃的な人形がアメリカから上陸してきたのがバービー人形でした。1959年(昭和34年)のこの日、アメリカ玩具メーカー・マテル社の創始者ルース・ハンドラーの手により、バービーが誕生しました。バービーの名は彼の娘のバーバラにちなんだものだったそうです。

関門国道トンネル開業記念日

1958年(昭和33年)のこの日、下関市と門司市を結ぶ関門国道海底トンネルの開業式が行われました。記念切手発行記念の日、ありがとうの日、「サンキュー 3,9」(Thankyou)

エスカレーターの日

平成19年3月 11日(日)

- パンダ発見の日

- 日本にはじめて上野動物園にパンダが来たときには日本中にパンダブームが起きました。今までに見たこともない動物に大きな衝撃を覚えました。パンダ饅頭、パンダ煎餅、パンダパンなどグッズもパンダだらけでした。1869年(明治2年)のこの日、フランス人のダビッド神父が、中国奥地の家で白と黒の毛皮を見せられた。これでパンダの知られることになりました。

- コラムの日、遊園地の日

平成19年3月 12日(月)

- 奈良・東大寺二月堂お水取り

- 日本にはいろいろな伝統行事が受け継がれています。居合道も400年以上の歴史がありますが、奈良や京都にはそれ以上に昔からいろいろな危機を乗り越えて、受け継がれている伝統行事がいくつもあります。奈良の東大寺二月堂お水取りがあると「春」が近くまで来ているという雰囲気があります。春の訪れを告げる年中行事のひとつです。12日の夜、鐘の合図と共に籠松明が本堂の回廊を駆け抜け、その火の粉を体に浴びると、除災になるといいます。行事名の由来は、13日の午前2時に堂前の若狭井の水を汲み、加持して本尊に供えるところからきているそうです。

- サンデーホリデーの日,半ドンの日、パンの日、サイフの日、モスの日

平成19年3月 13日(火)

サンドイッチデー

今日は3月13日の数字1が3で挟まれている(サンド1=サンドイッチ)ことからサンドイッチデーと呼ばれています。サンドイッチとは違いますが、佐世保には最近、全国的にも有名になった「佐世保バーガー」があります。終戦直後から、日本でいち早く、アメリカ文化の食の象徴とも言って良いほどのパン作りやバーガーが基地の街、佐世保に伝わりました。佐世保バーガーはとにかく大きくて、中に入っているハンバーグやお肉も大きくて美味しい。夜の街の締めくくりは、ラーメンか佐世保バーガーかと言われるほどの美味しさです。一度、試食されたらいかがでしょう。この日とは別に、サンドウィッチの生みの親とされるイギリスのサンドウィッチ伯爵の誕生日・11月3日が「サンドウィッチの日」となっています。

漁業法記念日 、青函トンネル開業記念日

平成19年3月14日(水)

ホワイトデー

日曜日に子どもと一緒に妻にクッキーの焼き方を習いながら焼いてみました。思った以上のできあがりに驚きましたが、それ以上に一つのクッキーに大量の砂糖を使用していることにそれ以上の驚きを感じました。ホワイトデーは2月14日のバレンタインデーに女性からチョコレートを贈られた男性が返礼の意味を込めてプレゼントをする日です。最初はマシュマロをプレゼントしたので「マシュマロデー」とよばれていました。

数学の日

昨年はこの時期に、『新潮』掲載作 小川洋子著の「博士の愛した数式」がベストセラーになりました。博士は数学の世界の驚きと歓びをたったひとつの数式で示します。記憶力を失った天才数学者、と阪神タイガースファンの息子の3人の奇妙な関係を軸にした物語です。数学のおもしろさを呼び起こしてくれた本でした。数学の日は円周率の近似値3.14にちなんで日本数学検定協会(数検)が制定したものです。

国際結婚の日、キャンディーの日

平成19年3月15日(木)

万国博デー

小学生の頃に岡本太郎の「太陽の塔」の斬新さに驚きを感じました。今でもガンバ大阪のスタジアム近くにある万博公園にその姿が残っています。当時は長崎からも夜行列車や寝台車に揺られて、大阪まで出かけていきました。今日はその日を記念して万国博デーになっています。1970(昭和45)年、前日に開幕式が行われた大阪府吹田市千里丘陵の「日本万国博覧会(大阪万博)」の一般入場が開始されました。

涅槃会 (ねはんえ)

仏教の祖・釈迦が亡くなったとされる釈迦入滅の日。各寺院で釈迦の遺徳を偲ぶ法会が行われます。元々は旧暦の2月15日でしたが、現在では月遅れの3月15日に行われています。

オリーブの日 、靴の日、世界消費者権利デー

平成19年3月16日(金)

国立公園指定記念日

長崎県佐世保市には夕日が日本一美しいと言われている九十九島があります。九十九島は西海国立公園に指定されており、自然に富んだ風景は素晴らしく、また、リアス式海岸に点在する100を超える島々に赤く夕日が沈む風景には感動するものがあります。また、雲仙普賢岳で有名になった長崎県島原には雲仙国立公園があります。島原復興の一翼を担って、雲仙市では自然環境を考えた自然保護活動をすすめています。1934年(昭和9年)のこの日、瀬戸内海、霧島、雲仙の三ヶ所を内務省が日本で初めて国立公園に指定したことにちなんで指定されたものです。

マージャンの日

十六団子

田の神が山から戻ってくるとされる日で、東北地方の各地で団子を16個供えて神を迎える行事が行われます。 10月16日には、神が山へ帰る日として同じように団子を供えます。

平成19年3月19日(月)

- カメラ発明記念日

- 20年前に給料を貯めて、念願のキャノンの一眼レフカメラを買いました。写真を写すことがとても楽しくてたまりませんでした。現像の講習会などにも参加をしたり、いろいろな写真展にも出品をするようにしました。10年前になると、はじめてシャープのデジタルカメラを買いました。アルカリ電池を4個使っていましたが、すぐに電池切れになってしまいました。その後に薄型のデジタルカメラを買い、今ではデジタルカメラの一眼レフを使っています。プリント型の一眼レフカメラはいまではガラスケースの中に入ったままです。時代の流れを感じています。カメラの発明記念日は1839年にフランスのルイ・マンデ・ダゲールによって写真機が発明されました。この写真機はダゲレオタイプであったそうです。ダゲレオ式写真機は銀板式で露出時間は20〜30分かかったそうです。

1848年に長崎の御用商人上野俊之丞がオラン ダからカメラを初めて輸入しました。現存する日本人撮影の日本最古の 写真は、1857年に撮影された薩摩藩島津斉彬がモデルの銀板写真だそうです。

聖ヨセフの祝日 アカデミー賞設立記念日 ミュージックの日

聖ヨセフの祝日 アカデミー賞設立記念日 ミュージックの日

平成19年3月20日(火)

上野動物園開園記念日

小学生の頃に小学校のすぐ側に平戸市が経営管理する小さな動物園がありました。そこには熊や猿、鳥、タヌキなどがいました。学校の帰りには動物園によってしばらく遊んでから帰宅していました。上野動物園は国内の自然や貴重な動物を保護するためにできました。国内には160箇所もの動物園や水族館があるそうです。誰もが一度は、動物園や水族館に行ったことがあると思います。そこで、いろいろな動物を見て、楽しい時間を過ごしたと思います。動物園や水族館は、動物のことを知ったり、家族で楽しむための施設です。

1882年(明治15年)の今日、東京・上野に日本初の動物園として、上野動物園が開園しました。

LPレコードの日 、太陽の日、東京国立博物館開館記念日、電卓の日

卵の日

平成19年3月22日(木)

放送記念日

昨日は春分の日(しゅんぶん=21日)でした。二十四節気の一つ。太陽の中心点が春分点に達し,赤道上を直射して,昼夜の長さがほぼ等しくなります。この日を境にして,徐々に夏に向けて、昼間が長くなり,夜が短くなります。

昨年はWBC(ワールドベースボールクラシック)日本が優勝して世界一になりました。久しぶりに日本中が一つになったことを思い出します。私達が小さい頃には街頭放送を見る姿をよく見かけました。そのことを思い返すような光景を量販店に見ました。

放送記念日は1925年(大正14年)の今日、東京・芝浦に設けられた東京放送局仮スタジオから日本初のラジオ仮放送が行なわれたことを記念して、NHKが1943年(昭和18年)に定めた日です。

世界水の日

国連が制定した国際デー。1992年(平成4年)に国連総会で決定し、翌1993年(平成5年)から実施した国際デー。地球的な視点から水の大切さと貴重さを見つめ直そうというものです。

平成19年3月23日(金)

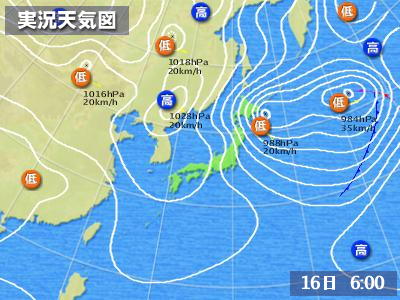

世界気象デー

天気図記念日が2月16日(木)でした。日本には気象衛星「ひまわり」があり、日本のはるかなる上空より,私たちの日本を見守っています。そのおかげで飛躍的に天気状況の把握ができるようになりました。同じように世界にも多くの気象衛星が世界中の現在の状況を観測しています。私たちにとって気象情報はなくてはならない存在になっています。世界気象機関(WMO)が、発足10周年を記念して1960(昭和35)年に制定しました。

WMOは、加盟諸国の気象観測通報の調整、気象観測や気象資料の交換を行っている世界組織です。日本は1953(昭和28)年に加盟しました。

YAHOO天気図平成19年3月23日より

YAHOO天気図平成19年3月23日より

平成19年3月24日(土)

壇ノ浦の戦いの日

山口県下関市に行くと当時を思い出させるような記念碑や観光名所がたくさんあります。1185年(元暦2年)に長州沖の壇ノ浦で、源義経が率いる源氏軍が平家軍を破り、平家が滅亡した日です。

- 桜田門外の変

- 安政7年3月3日(新暦1860年3月24日)、大老井伊直弼が江戸城桜田門外で水戸・薩摩の浪士達によって暗殺される事件が起こった日です。

- 世界結核デー、中国縦貫自動車道全線開通記念日、ホスピタリティ・デー、マネキン記念日

平成19年3月26日(月)

- カチューシャの歌の日

- 1914(大正3)年、に芸術座が、トルストイの『復活』の初演を行いました。この中で歌われた「カチューシャの歌」が国民の中で大流行しました。

平成19年3月27日(火)

さくらの日

庭の桜が昨日から一気に咲きはじめました。膨らんでいたつぼみが時期を待っていたように花びらを見せ始めました。やっと春がやって来ましたね。別れと出会いがある春ですが、新しい一歩が踏み出せる季節でもあります。さくらの日は日本さくらの会が1992年(平成4年)に制定した日で、日本を代表する花である桜への関心を高め、花と緑の豊かな国づくりを目的としているそうです。「さくら」と「咲く」がともに「3×9(3×9=27)」であることから3月27日となったと言われています。

| ソメイヨシノ |

| シダレさくら |

平成19年3月28日(水)

三つ葉の日

幸せを呼ぶと言われている「三つ葉のクローバー」大切にしたい人や大切なものは誰もが持っていると思います。日本にも外国に誇れる伝統文化が多くあります。その中でも居合道は古くから受け継がれたものです。幸せを呼ぶ「三つ葉のクローバー」にあやかって、これからも大切にしていきたいものですね。「みつば 328」の語呂合せです。

スリーマイルデー シルクロードの日

平成19年3月29日(木)

マリモの日

今日は「マリモの日」です。マリモは漢字で「毬藻」と書きます。ケマリと同じような球状の形をしたところからこの名前がつけられたようです。淡水性の緑藻の一種です。特に北海道の阿寒湖に生息するマリモは、美しい球状体を作るため国の特別天然記念物に指定されています。学名は「リンネ」Aegagropila

Linnaei。

よく目にする球状の「マリモ」はマリモの集合体だそうです。1952年(昭和27年)のこの日、北海道阿寒湖のマリモが特別天然記念物に指定されました。

八百屋お七の日

平成19年3月30日(金)

- 国立競技場落成記念日

- 国立競技場と言えばサッカーですが、サッカーと言えば、高校選手権の常連、長崎県国見高等学校です。最近で言うと国見高校出身の平山相太選手ですが、3月28日の北京五輪アジア2次予選では3戦連発&2発の得点を挙げました。 U−22シリア代表に3−0快勝しました。昨年の1シーズンを過ごしたオランダ時代には思うようなプレイができずにその悔しさが糧となっています。

1958年(昭和33年)のこの日、国立霞ヶ丘陸上競技場の落成式が行われました。

- マフィアの日

- マフィアの名前の由来となった「シチリアの晩鐘事件」があった日です。フランスの支配下だったシチリア島で、フランス兵が土地の娘に手を出そうとしたことに反発したシチリア島民が、この日の晩の復活祭月曜日の晩鐘を合図に、フランスのアンジュー王家の兵隊を虐殺しましたが、その時の合言葉「フランス人に死を、これがイタリアの叫び」の各単語の頭文字を並べると「マフィア」となるそうです。

宮崎賢太郎居合道教士八段「颪」

宮崎賢太郎居合道教士八段「颪」

今、世界的に有名になりつつあるフランスの歌手に「フグ」という人がいます。「フグ」には毒があるとういうことで、毒を持つグループ「FUBU」(ふぐ)という名前で活動しているそうです。「ふぐ」はフランスでも「フグ」と呼ばれているそうですが、フグの肝に毒があるということはほとんどのフランス人は知らないそうです。

今、世界的に有名になりつつあるフランスの歌手に「フグ」という人がいます。「フグ」には毒があるとういうことで、毒を持つグループ「FUBU」(ふぐ)という名前で活動しているそうです。「ふぐ」はフランスでも「フグ」と呼ばれているそうですが、フグの肝に毒があるということはほとんどのフランス人は知らないそうです。

聖ヨセフの祝日 アカデミー賞設立記念日 ミュージックの日

聖ヨセフの祝日 アカデミー賞設立記念日 ミュージックの日

YAHOO天気図平成19年3月23日より

YAHOO天気図平成19年3月23日より